SPÉCIFICITÉS DE MÉLUSINE

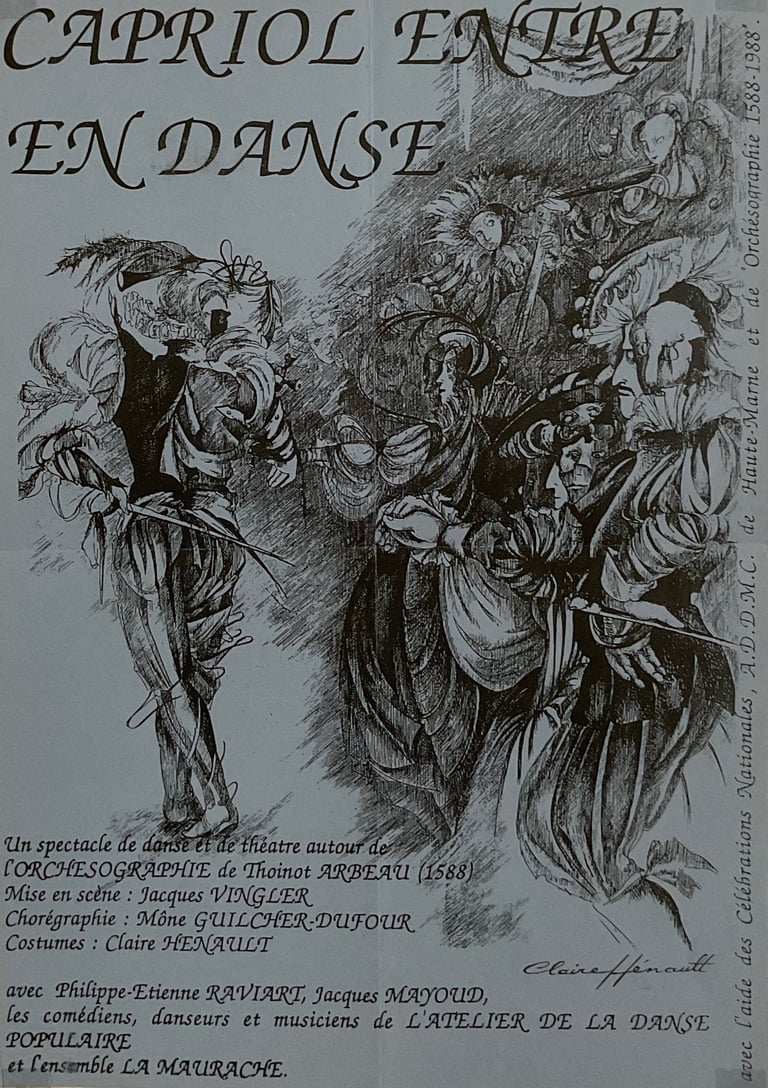

Gouache de Claire Hénault (détail)

Mélusine et la musique ancienne

Introduction

Ci-dessous, on peut écouter un extrait d'une interview de Jean-François Dutertre sur France Culture le 13 février 2001 expliquant les relations entre le travail de Mélusine et la musique ancienne.

"Les nouvelles musiques traditionnelles" épisode 2 : "Des musiciens complexes", dans la série d'émission présentée par Jacques Coget : "Les chemins de la musique".

(À noter que Jean-François Dutertre mentionne Bernard Tétu comme directeur du stage de Chapeau-Cornu, il s'agit d'une erreur de sa part, si Bernard Tétu était bien présent et actif à ce stage, l'organisateur principal en était Michel Gentilhomme).

Une des caractéristiques du travail du groupe Mélusine est sa proximité avec la musique ancienne. On la retrouve presque dès les débuts du groupe, surtout dans la version en trio. Le répertoire mélusinien compte de nombreux exemples de pièces de musique médiévales, de la Renaissance et du XVIIème siècle, entre autres plusieurs chansons issues du manuscrit de Bayeux (recueil de chansons du XVème siècle), des oeuvres d'Adam de la Halle (XIIIème siècle), de Guillaume de Machaut (XIVème siècle), des branles et autres airs de danses de la Renaissance et du XVIIème siècle etc. Le groupe a depuis son origine cotoyé des ensembles vocaux, des chefs de choeur s'intéressant à la musique ancienne comme Michel Gentilhomme et Bernard Tétu ainsi que des musiciens spécialisés dans la musique ancienne, comme ceux de l'ensemble La Maurache de Julien Skowron. Ces collaborations diverses aboutiront à des spectacles importants comme celui autour du livre vermeil de Montserrat avec l'Ensemble Vocal de Bourgogne ainsi qu'à plusieurs concerts et enregistrements avec l'ensemble La Maurache.

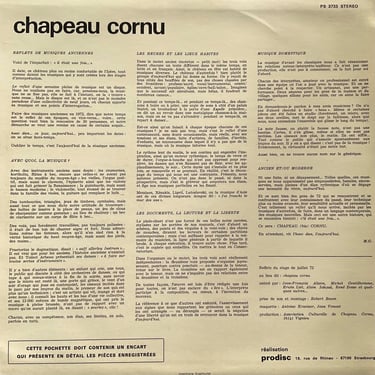

Les stages de Chapeau-Cornu

Michel Gentilhomme est né à Besançon en 1925. Dans les années 1960, il est actif à Strasbourg (jusqu'en 1972) où, entre autres activités musicales, il crée et dirige "La Psalette de Strasbourg", un ensemble vocal qui se consacre essentiellement à la polyphonie du Moyen-âge et de la Renaissance. Il rencontre Bernard Tétu (né en 1944 en Bourgogne, baryton formé au conservatoire de Stuttgart, mais aussi chef d'orchestre et de choeur) à l'occasion de la deuxième édition du festival Europa Cantat qui se tient cette année-là à Nevers. Gentilhomme a besoin d'un baryton pour son ensemble vocal. Des relations musicales suivies vont allors s'installer entre les deux chefs de choeur, chanteurs et musiciens. Un peu plus tard, Bernard Tétu, qui s'intéresse à toutes les sortes de musique, rencontre René Zosso, chanteur et vielleux hélvète, qui tourne dans la fin des années 1960 avec son récital "René Zosso chante et vielle" et là encore, une relation musicale et amicale va se nouer.

En 1972, Michel Gentilhomme est en poste à Besançon où il a créé un nouvel ensemble vocal. Il est en contact avec des musiciens et chanteurs de la fameuse Schola Cantorum Basiliensis en Suisse (un institut très réputé d'enseignement et de pratique de la musique ancienne) et l'idée lui vient de créer un stage dédié à la pratique de la musique ancienne en relation avec d'autres pratiques musicales et notamment celles des musiques traditionnelles. Le lieu est choisi, le château de Chapeau-Cornu à Vignieu en Isère, et le premier stage se tient en juillet 1972 avec comme animateurs instructeurs plusieurs musiciens issus de la Schola Cantorum de Bâle, mais aussi René Zosso et Bernard Tétu. À cette époque, Bernard Tétu travaille comme conseiller musical à la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône et organise depuis quelques temps déjà chaque été des Concerts-Rencontres, événements auquel l'ensemble vocal de Michel Gentilhomme participe. Il est bien possible que ces Concerts-Rencontres de Châlon aient inspiré MIchel Gentilhomme pour la création du stage à Chapeau-Cornu.

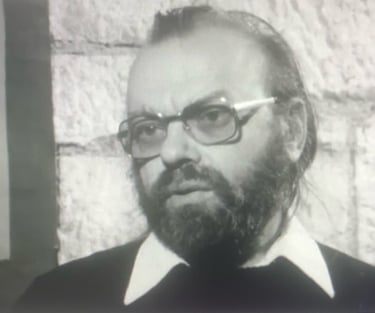

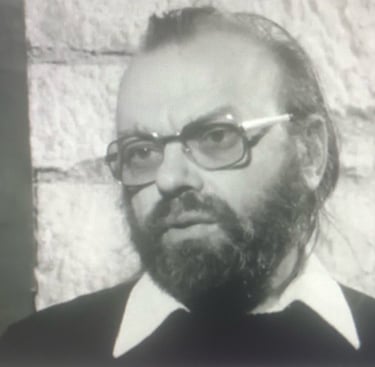

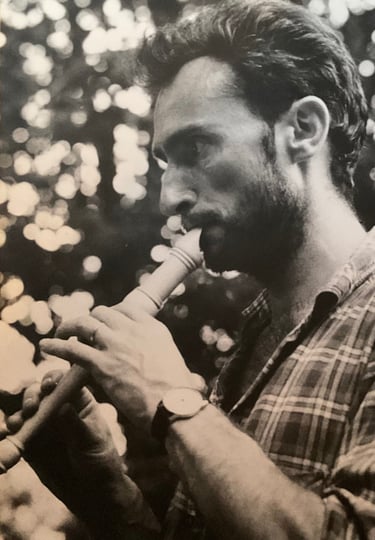

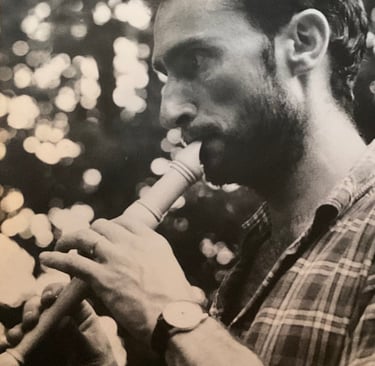

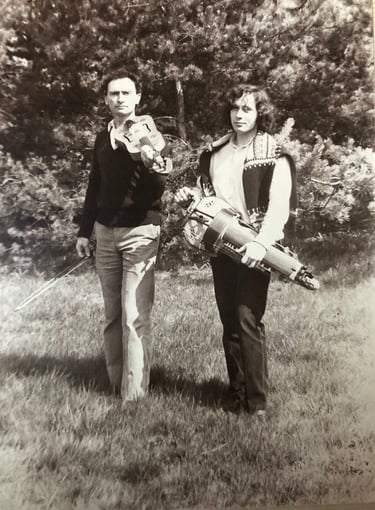

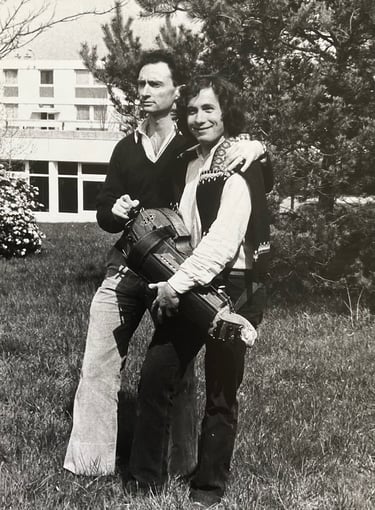

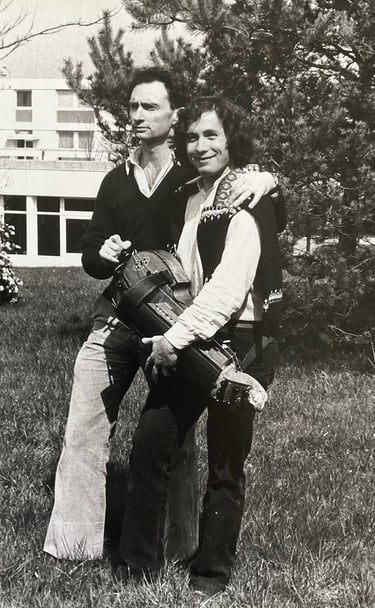

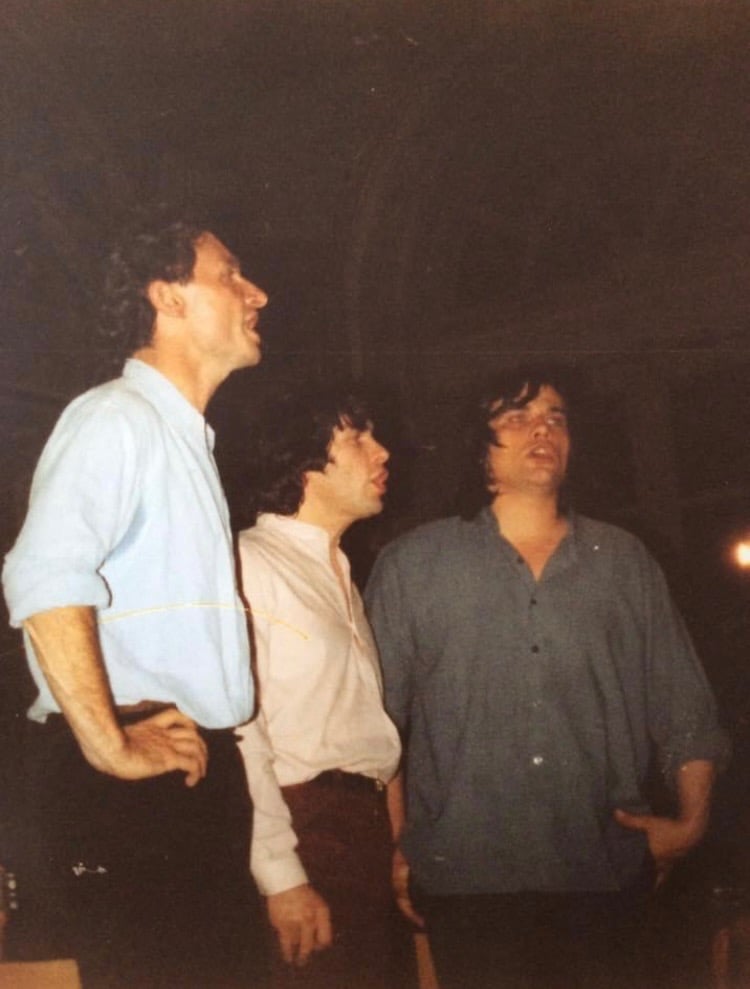

Michel Gentilhomme, Bernard Tétu, René Zosso - le premier stage de Chapeau-Cornu en 1972

Au cours de cette première édition de Chapeau-Cornu, Bernard Tétu anime chaque jour un atelier d'improvisation vocale collective. René Zosso propose du chant, et notamment introduit des chansons de tradition orale à répondre qu'il avait apprises de musiciens chanteur du folk club parisien Le Bourdon, principalement Jean-François Dutertre et Yvon Guilcher. On peut en entendre une sur le disque "souvenir" de ce premier stage ("J'ai fait une maîtresse") et sur le livret accompagnant le disque, référence est faite à la revue Gigue (dont le premier numéro est encore en préparation au moment du stage) et dont le rédacteur en chef n'est autre que Jean-François Dutertre :

"J'ai fait une maîtresse. Chanson populaire, de tradition orale, non datée. Harmonisation improvisée par la foule. Ce type de chanson à réponses est étudié par la revue "Gigue", 18 rue Saint-Antoine, Paris, 4e."

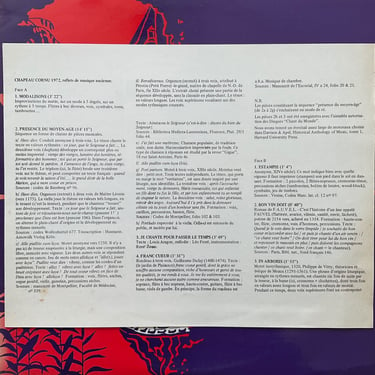

Disque paru à la suite du premier stage de Chapeau Cornu à Virieu en Isère (38) - Juillet 1972

Cliquer sur les photos pour voir les photos en format original en diaporama

René Zosso

Michel Gentilhomme

Bernard Tétu

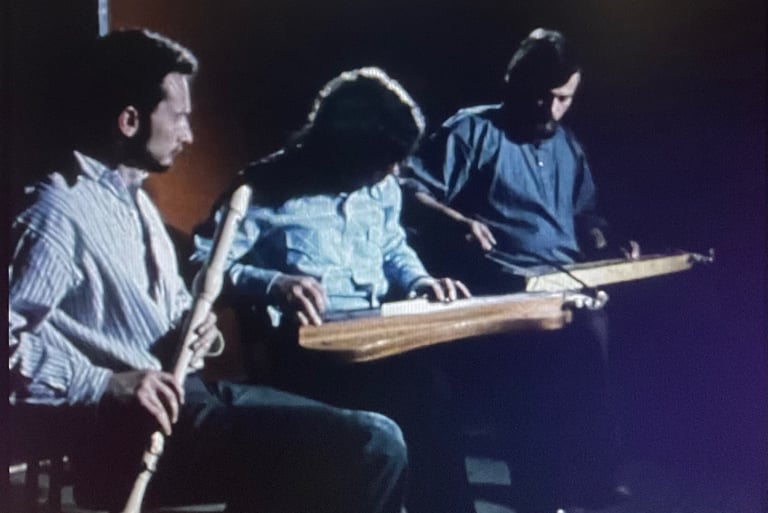

Été 1973 : René Zosso fait venir Mélusine (version quatuor) à Chapeau-Cornu

René Zosso fait venir les quatre membres de Mélusine (Dutertre, Baly, Regef et Parrenin) à la deuxième édition de ce stage à l'été 1973. Ce sera l'occasion pour le groupe nouvellement formé de découvrir un autre répertoire : celui de la musique ancienne (médiévale et de la Renaissance).

Comme on l'a vu dans la section "HISTOIRE DU GROUPE" de ce site, les membres de Mélusine connaissent René Zosso depuis plusieurs années et Jean-François Dutertre et Jean-Loup Baly connaissent aussi Bernard Tétu qui les avait fait venir à Chalon-sur-Saône pour des animations et des concerts à la Maison de la Culture et en milieu scolaire et qu'ils retrouvent à Chapeau-Cornu.

Été 1974 : Mélusine en trio (Dutertre, Baly, Guilcher) participe à la troisième édition du stage de musique ancienne à Chapeau-Cornu.

L'année suivante, le groupe Mélusine est en cours de remaniement, et c'est un trio formé de Jean-François Dutertre, Jean-Loup Baly et Yvon Guilcher qui participent au stage. Cet événement est important dans l'histoire du groupe. C'est en effet à Chapeau-Cornu que la nouvelle formation mélusinienne - qui conserve le nom de Mélusine - va travailler un nouveau répertoire à trois. Yvon va découvrir que les flûtistes issus du conservatoire - comme Jean-François Alizon par exemple - jouent de la flûte à bec d'une façon bien différente de la sienne. Yvon avait déjà entendu jouer du cromorne sur des disques de musique de la Renaissance. Au cours du stage, il va rencontrer des joueurs de cromorne et d'autres instruments à vent aux sonorités intéressantes pour Mélusine : le hautbois d'amour, les chalemies etc. Le "son" instrumental particulier de Mélusine doit beaucoup à l'association de ce type d'instruments avec l'épinette, la vielle et l'accordéon.

Les polyphonies mélusiniennes à trois vont se paufiner durant ce stage et la danse va s'immiscer dans le jardin du château grâce aux chansons à répondre et à danser d'Yvon Guilcher (comme on l'a vu, ce type de chansons avait déjà été introduit par René Zosso dès la première édition du stage en 1972 et ensuite par Jean-François Dutertre en 1973). Yvon Guilcher fait venir le couple Dufresne - Bernardo : le danseur et luthier André Dufresne anime durant le stage un atelier de fabrication d'épinettes et de rebecs, et Danièle Bernardo un atelier de contredanses anglaises. Yvon va également improviser un atelier sauvage sur l'Orchésographie de Thoinot Arbeau (danses de la Renaissance française).

Le stage de Chapeau-Cornu se répétera encore en 1975 et en 1976, avec la participation de Mélusine.

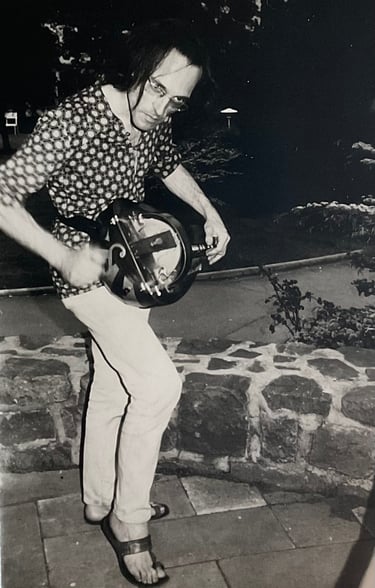

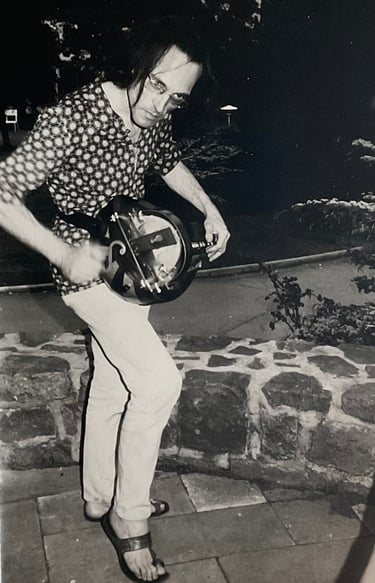

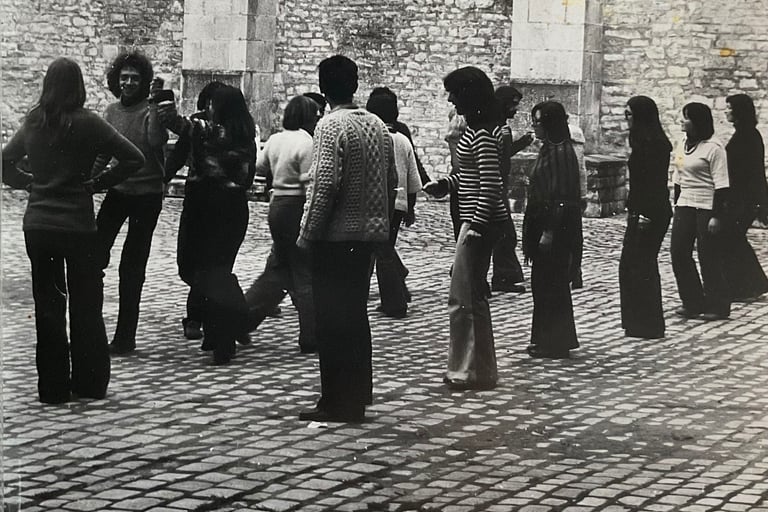

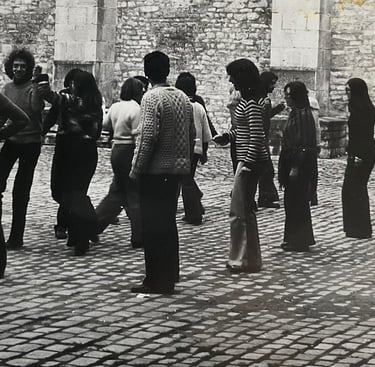

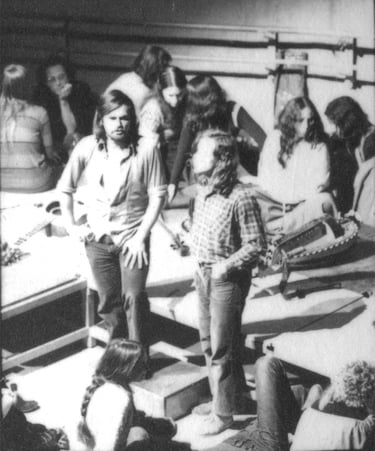

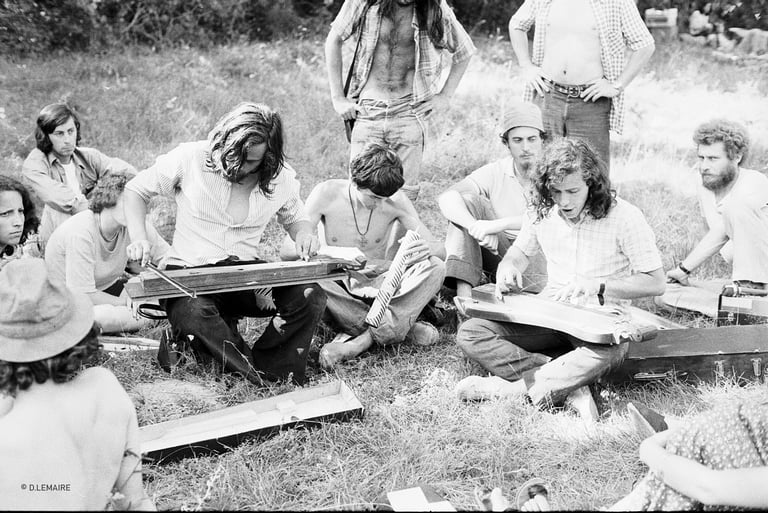

Chapeau-Cornu - 1974

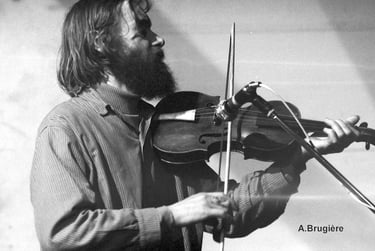

Atelier en plein air, Jean-François Dutertre au violon !

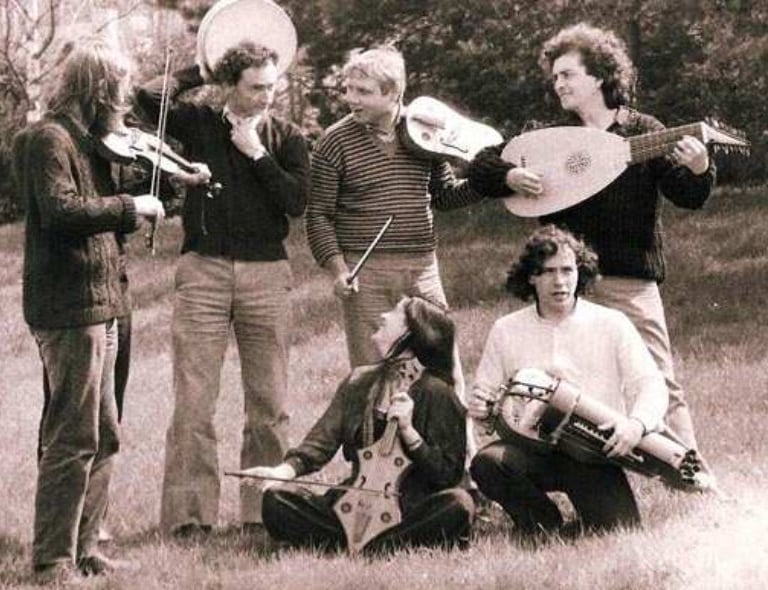

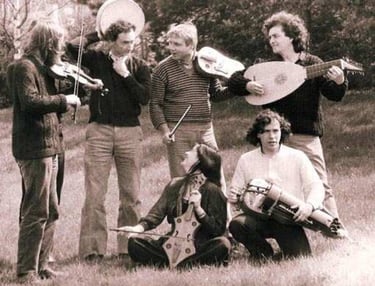

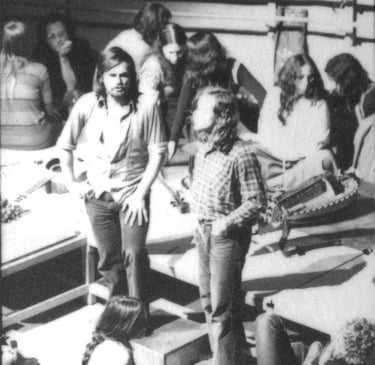

Mélusine à Chapeau-Cornu à l'été 1975

Chapeau-Cornu - 1975

1976-1980 : Collaboration entre Mélusine et l'Ensemble vocal de Bourgogne de Bernard Tétu,

Bernard TÉTU

Bernard Tétu vers 1977

On l'a vu, Bernard Tétu est depuis 1971 en poste comme conseiller musical à la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône et s'intéresse à toute sorte de musique et oeuvre pour un décloisonnement des pratiques et de l'enseignement classiques de la musique. Il organise des projets qui tentent de créer des ponts entre les différentes formes de musique et de chant : gamelan indonésien, fanfares, jazz, musiques traditionnelles du monde etc. Il crée en parallèle l'Ensemble Vocal de Bourgogne qu'il dirige et qui réunit des choristes amateurs de bon niveau. Il est aussi chef d'orchestre et chanteur lui-même (il a travaillé le chant comme baryton - basse au conservatoire de Stuttgart et comme haute-contre avec Alfred Deller pendant les trois masterclassses que celui-ci a donné à l'abbaye de Sénanque en été au début des années 1970) et même diplômé de philosophie.

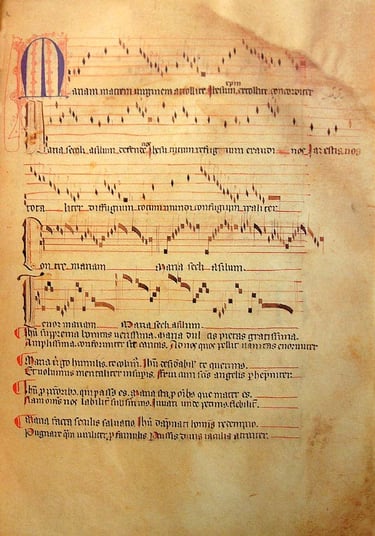

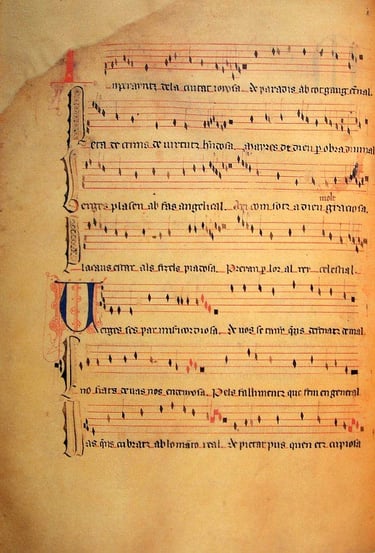

C'est par hasard (lors d'une pause de randonnée !) qu'il découvre vers 1972 la partition musicale d'une pièce du XIVème siècle qu'il trouve magnifique : Mariam Matrem. Sur la partition, il est indiqué que cette chanson à trois voix fait partie d'un ensemble plus important, appelé "livre vermeil" conservé à Montserrat en Espagne. Il se rend donc en Catalogne en 1973 ou 74 à l'abbaye bénédictine Santa Maria de Monserrat d'où il rapporte une transcription des dix pièces musicales qui figurent dans ce manuscrit. Les pièces de ce manuscrit sont en fait des transcriptions de chansons de pélerins qui se rendaient à l'abbaye, des gens du peuple et de peu de culture musicale savante.

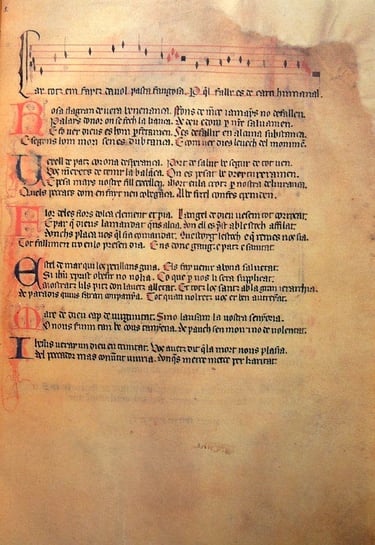

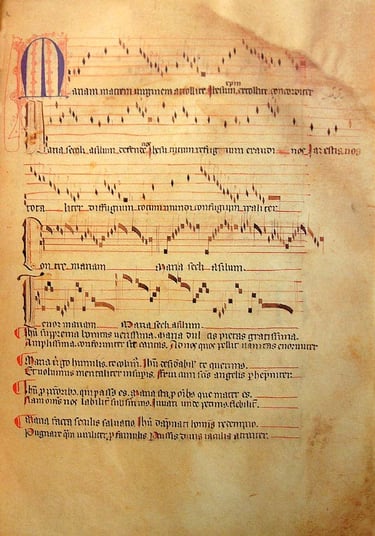

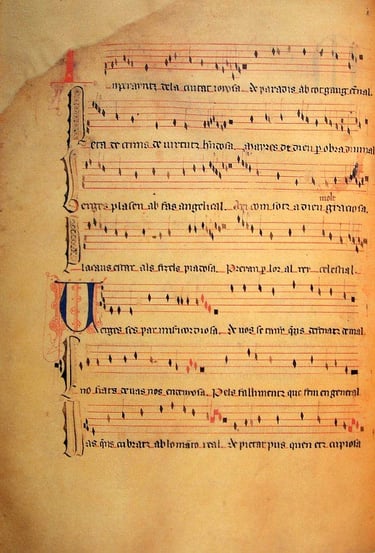

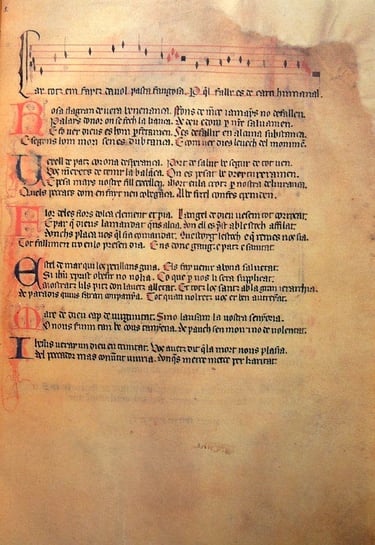

La chanson à trois voix Mariam matrem, telle qu'elle figure dans le manuscrit original "livre vermeil" de la fin du XIVème siècle conservé à Monserrat. On peut consulter l'intégralité du manuscrit ici.

Bernard Tétu inclut immédiatement cette pièce au répertoire de l'Ensemble vocal de Bourgogne. Sur la vidéo ci-dessous, l'Ensemble interprète cette pièce à la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône.

Recension du spectacle donné dans le cadre du Printemps de Bourges, le samedi 15 avril 1978.

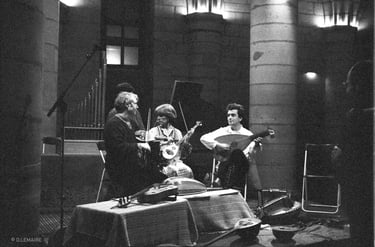

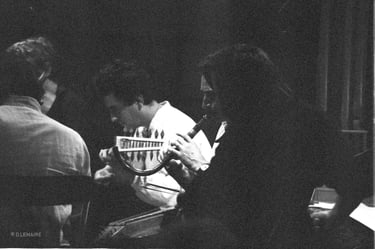

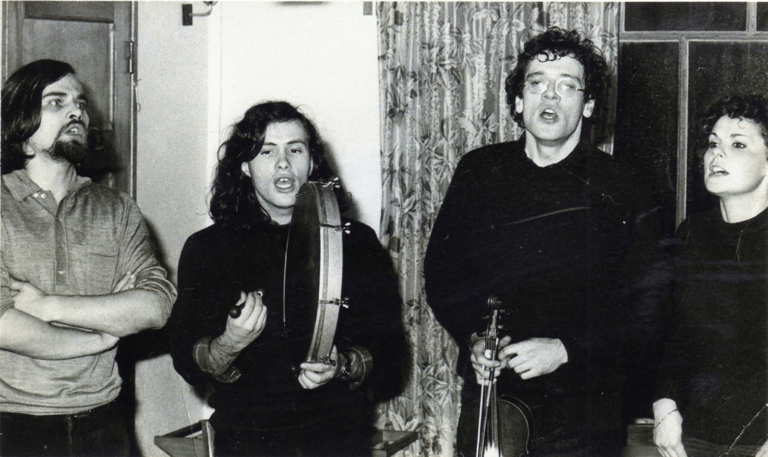

Dominique Regef, Jean-François Dutertre, Jean-Loup Baly et Yvon Guilcher, René Zosso, Anne Osnowycz, en répétition pour un concert au Dortoir des Bénedictins à Dijon, en collaboration avec l'Ensemble Vocal de Bourgogne, direction Bernard Tétu, 1978.

Cliquer sur une image pour visonner les photos de la galerie

Mais le chef de choeur a l'intuition que ces pièces nécessitent une interprétation plus proche de celles de chansons de tradition orale que de celles de la musique classique savante. C'est ainsi qu'il fait naturellement appel à ses amis qui pratiquent déjâ cette approche : René Zosso, Jean-François Dutertre, Jean-Loup Baly et Dominique Regef. En plus René Zosso travaille à cette époque depuis quelque temps avec le Clemencic Consort sur la version originale des Carmina Burana datant des XIème au XIIIème siècles. Il propose donc à Mélusine, Dominique Regef, René Zosso et Anne Osnowycz une collaboration avec son ensemble vocal autour du livre vermeil de Montserrat (XIVème siècle). Les dix pièces relativement courtes de ce manuscrit ne suffisant pas pour un concert-spectacle, le groupe décide d'y ajouter des Cantigas de Santa Maria d'Alphonse le Sage (XIIIème siècle) et des oeuvres de trouvères et troubadours (Beatrice de Die, Arnaut Daniel, Adam de la Halle etc.). Grâce aux contacts que Bernard Tétu entretient depuis plusieurs années avec le GMEB (Groupement de Musique Expérimentale de Bourges), la troupe est invitée à donner ce programme en avril 1978 au milieu de la nef de la cathédrale de Bourges. La première partie du concert comprend des pièces chantées par Zosso s'accompagnant de sa vielle, des rondeaux d'Adam de la Halle etc. par l'ensemble vocal ou des mini-choeurs de quelques choristes, des chansons de Mélusine etc. Les pièces du livre vermeil interprétées par l'ensemble de la troupe constituent la deuxième partie du concert, René Zosso faisant le récitant. Le programme comprend aussi un bal sur la place de l'hôtel de ville à la suite du concert après l'ouverture des grandes portes de la cathédrale, bal animé par Mélusine, Dominique Regef, René Zosso et Anne Osnowycz. Ce programme sera donné plusieurs fois ensuite en France (dans le dortoir des Bénedictins à Dijon et à l'abbaye de Tournus en 1978) et en Suisse (à Lucerne dans le cadre de la 7ème édition du festival Europa Cantat en l'été 1979), mais ne fera malheureusement jamais l'objet d'un enregistrement.

À partir de 1977 démarre une collaboration régulière entre Mélusine et Julien Skowron (La Maurache) qui durera une dizaine d'années.

Julien SKOWRON

Allo photo

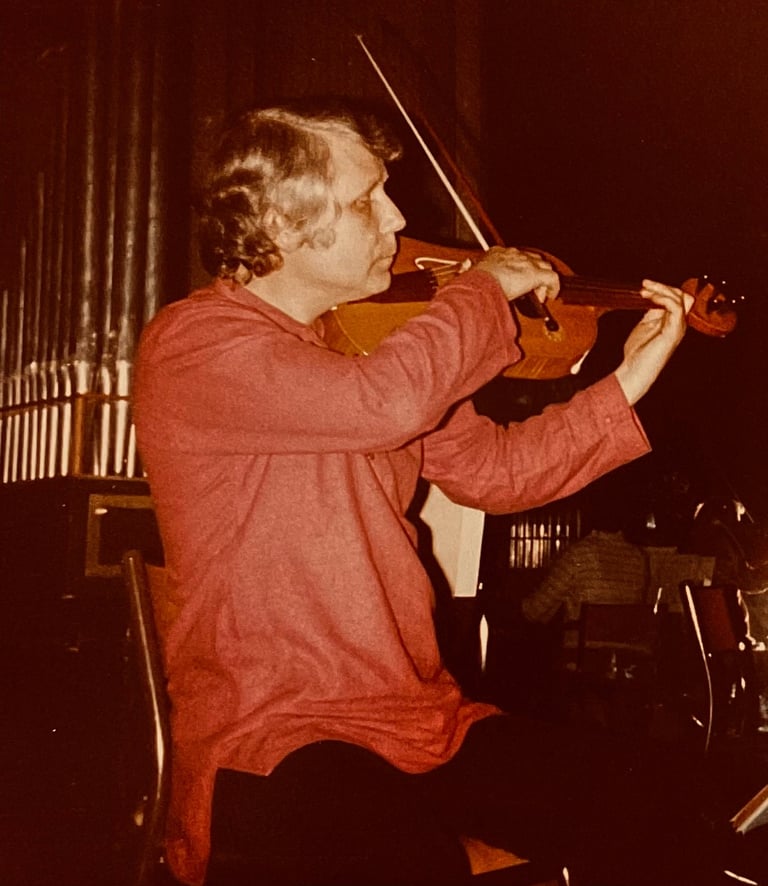

Julien Skowron en 1976

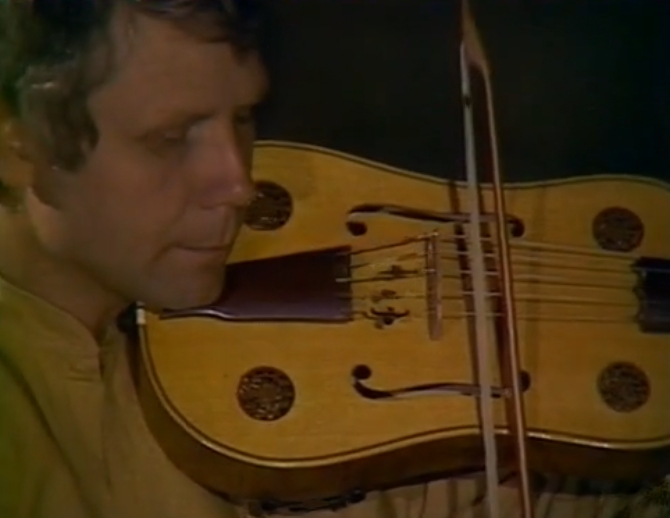

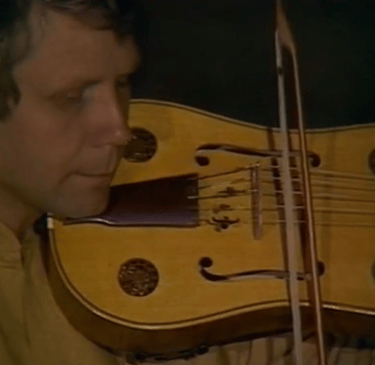

Julien Skowron est un ancien membre des Ménestriers et fait partie, au moment de sa rencontre avec les membres du groupe Mélusine en 1977, de l'Ensemble Guillaume de Machaut de Paris. Il est alors l'un des rares spécialistes et joueurs en France de la vièle à archet médiévale et oeuvre pour qu'elle soit considérée comme un instrument de musique à part entière, avec son répertoire et ses techniques de jeu propres.

Photo Jean-François Mazet

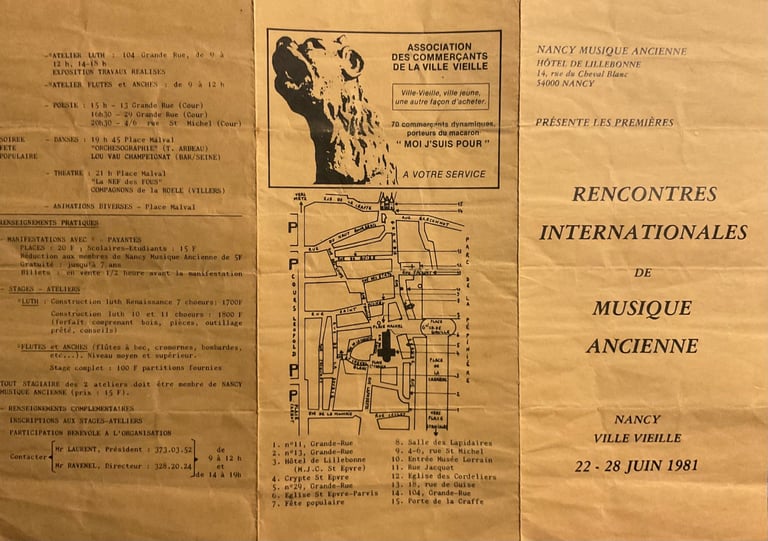

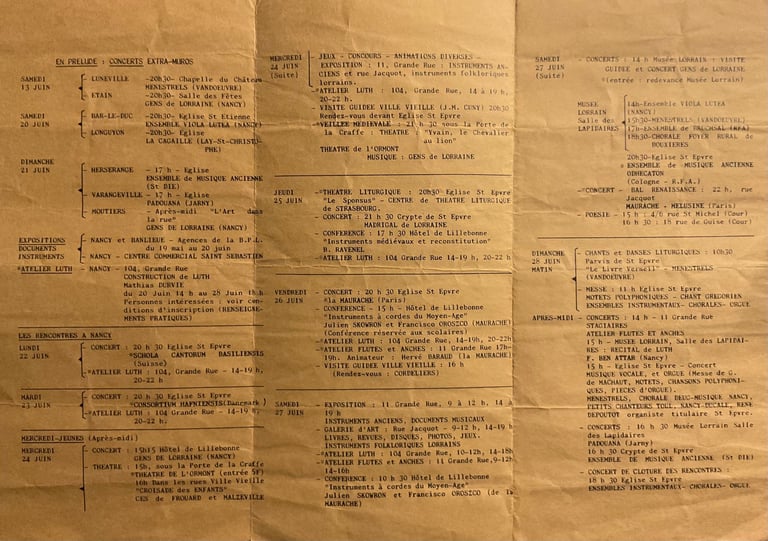

Ensemble La Maurache (le 26 juin 1981 à la basilique Saint-Epvre de Nancy).

Julien Skowron

Julien Skowron (né en 1940) est un musicien de formation classique : il a été premier prix de violon au Conservatoire de Reims en 1959, puis a intégré le lycée La Fontaine avec Jacques Chailley entre autres comme professeur. Après un premier poste d'enseignant en musique à Laon, il exerce à Henri IV puis au lycée Carnot à Paris. Il arrive à la musique ancienne par Roger Cotte qui organise un stage à Laon et par Mireille Reculard auprès de laquelle il découvre et apprend le dessus de viole au conservatoire de Saint-Ouen. Il devient membre du Groupe des Instruments Anciens de Paris et particpe au disque "Les anciens vous présentent leurs instruments de musique". Il joue ensuite régulièrement avec Ars Antiqua de Paris tout en suivant les cours de Jacques Chailley en musicologie à la Sorbonne. En 1969, il co-fonde l'ensemble Les Ménestriers avec le luthiste Bernard Pierrot, formation dans laquelle il jouera, outre du dessus de viole, de la vièle à archet et du rebec. À son départ des Ménestriers en 1976, il intègre l'ensemble Guillaume de Machaut de Paris qui se scinde en 1978 en deux groupes disctincts : l'ensemble Perceval dirigé par Guy Robert et l'ensemble La Maurache créé et dirigé par Julien Skowron.

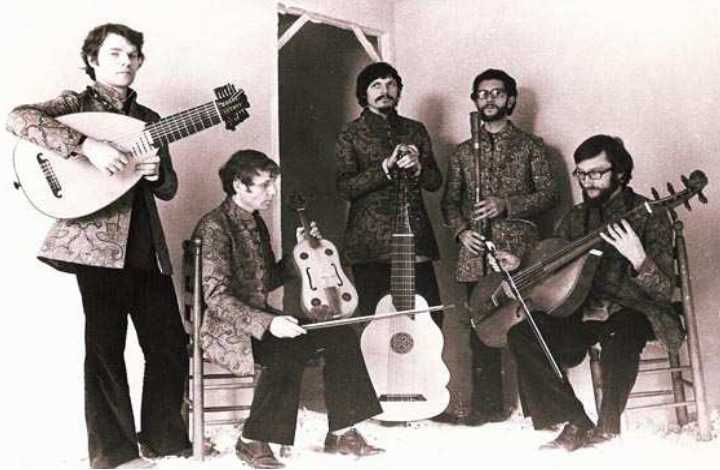

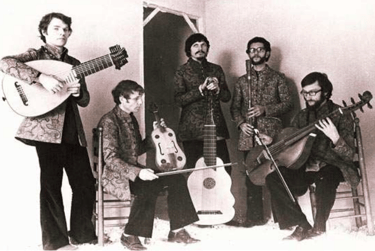

Ensemble La Maurache en 1979

Ensemble Les Ménestriers en 1971

Ensemble Ars Antiqua de Paris - premier concert en 1965

Vidéo : Les Ménestriers en 1971 dans l'émission "Épinettes et guimbardes"

La première version de l'ensemble La Maurache est un trio avec, autour de Julien Skowron aux instruments à archet, Esther Lamandier et Henry Agnel. Une deuxième formation en trio - avec Catherine Schroeder et Francisco Orozco - remplace rapidement la première. L'ensemble devient ensuite un quintette avec Francisco Orozco (cordes pincées, chant et percussions), la soprano Nicole Robin, Claudine Prunel au clavecin et à l'orgue et Hervé Barreau aux chalemies, bombardes et autres cromornes (la composition de l'ensemble variera encore plusieurs fois, toujours autour de Skowron, jusqu'à sa dissolution en 2009).

En parallèle de ses activités de concertiste, Julien Skowron s'intéresse toujours à la transmission et à l'enseignement : il crée en 1976 un atelier de musique ancienne à l'École Nationale de Musique de Gennevilliers dont il s'occupera jusqu'en 2009.

Il poursuit aussi un travail de recherche sur la musique médiévale et notamment sur les instruments à cordes frottées. Il consacre deux disques à la vièle à archet, parus chez Arion en 1977 et 1980. Skowron passe une maîtrise en musicologie en 1980 sous la direction d'Edith Weber. Son mémoire s'intitule « Instruments à archet du Moyen Âge: à la recherche de leur technique; leur utilisation pratique dans l'actuelle musique ancienne ».

Vidéo : Les Ménestriers dans "musique en 33 tours" - film de télévision ORTF en 1971

Vidéo : Les Ménestriers en 1971 dans l'émission "Épinettes et guimbardes"

Vidéo : Les Ménestriers en 1976 dans l'émission "Peplum" de José Arthur.

Ensemble La Maurache en 1981

Au moment où il quitte les Ménestriers en 1976, Skowron connaît déjà un peu le folk et certains de ses groupes. Son départ des Ménestriers est d'ailleurs en partie du à une divergence de point de vue entre lui et Bernard Pierrot sur la relation folk-musique ancienne : Pierrot, qui pense qu'un groupe de folk comme Malicorne attire une partie du public des Ménestriers, voudrait faire un programme incluant des chansons traditionnelles mises à la mode médiévale. Il choisit des chansons parmi les plus connues de celles véhiculées par le folk à l'époque : le bouvier, la jument de Michaud, Pierre de Grenoble etc. Julien Skowron n'est pas convaincu par la pertinence de cette approche; même si il perçoit bien ce que la pratique folk peut apporter à la pratique de la musique ancienne, il est plutôt d'avis de laisser ces chansons et leur interprétation aux "folkeux" qu'il considère comme étant plus à même de jouer ce type de répertoire qu'un groupe de musique ancienne comme les Ménestriers qui joue essentiellement à base de partitions. Plutôt qu'une appropriation en essayant d'imiter "la concurrence", Skowron pense qu'une collaboration avec des musiciens de folk serait une voie aussi intéressante qu'enrichissante musicalement aussi bien pour les musiciens de musique ancienne de formation classique que pour les "folkeux" jouant d'oreille.

L'année suivante, le stage FNAMU (Fédération Nationale Activité Musicale) a encore lieu à Laon (02) en avril 1978 et intitulé "Musique ancienne et folklore, tradition écrite - tradition orale" avec les ateliers suivants :

Henri Agnel : luths, oud, cistre et percussions

Jean Belliard : chant médiéval

Jean Noël Catrice : flûtes à bec et cromornes

Julien Skowron : vièles à archets et rebecs

Jean Loup Baly : chant de tradition populaire

Jean François Dutertre : vieille à roue

Yvon Guilcher : danses anciennes et populaires

John Wright : violon populaire

André Dufresne : lutherie (construction de rebecs)

Stages de Laon 1977, 1978, 1979

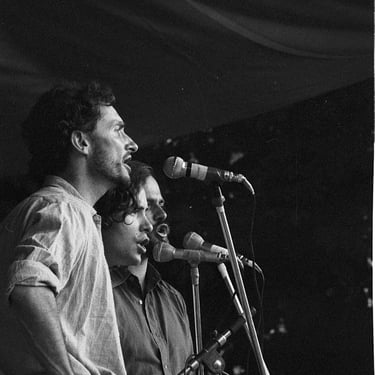

Extrait du Journal Télévisé Reims sur France 3 Champagne Ardennes le 8 avril 1977. Le stage de Laon de 1977 marque le début de la collaboration de Mélusine avec Julien Skowron (Ensemble La Maurache), rencontre entre des musiciens folk et des musiciens de musique ancienne formés au conservatoire.

Le stage de Chapeau-Cornu de Michel Gentilhomme voit sa dernière édition à l'été 1976. Le hasard faisant bien les choses, c'est en 1977 que Julien Skowron organise de façon indépendante (il n'a en effet aucun lien ni avec Chapeau-Cornu ni avec Michel Gentilhomme ou Bernard Tétu) un stage de musique ancienne au conservatoire de Laon.

L'idée de ce stage est d'explorer les liens entre une pratique "savante" de la musique médiévale et de la Renaissance à partir de partitions et une pratique plus spontanée et laissant plus de place à l'improvisation et basée sur une transmission non-écrite, bref, la pratique des musiciens du folk.

Julien Skowron contacte donc John Wright (violon populaire) et André Dufresne (lutherie) et ces derniers proposent d'entraîner dans l'aventure Mélusine (Dutertre, Baly et Guilcher), chacun apportant son expertise spécifique (violon populaire, vielle à roue, chant, danse...).

Ce stage sera un succès puisqu'il accueillera plus d'une centaine de participants.

John Wright

En plus, au cours de sa recherche musicologique sur la pratique des instruments à archets médiévaux, Julien Skowron découvre en étudiant les sources que les techniques de jeu médiévales des vièles à archet sont bien éloignées des techniques du violon classique mais très similaires à celles du jeu du violon populaire tel qu'on le retrouve dans les milieux traditionnels et que le mouvement folk met en lumière à cette époque par des collectages. John Wright, qui est l'une des figures fondatrices du folk en France, joue justement du violon de cette façon traditionnelle observée au cours des collectages : il utilise un accord de l'instrument (sol-ré-sol-ré) différent de celui du violon classique, fait sonner certaines cordes en bourdon plus ou moins constant simultanément à la production mélodique sur les autres cordes, tient son instrument dans des positions variables (sous le menton, contre l'épaule, à la verticale en appui sur les cuisses). Toutes ces techniques sont similaires à celles qu'utilise Skowron pour la vièle à archet. Il rencontre donc John Wright à cette époque pour échanger sur tout cela et c'est à la même époque qu'il fait la connaissance d'Yvon Guilcher lors d'un repas chez André Dufresne, puis des deux autres membres de Mélusine.

De son côté, le groupe Mélusine s'intéresse déjà depuis quelques années - et même depuis son origine - à certains répertoires de la musique ancienne (danseries de la Renaissance, chansons monodiques des XVème et XVème siècles comme celles du manuscrit de Bayeux par exemple, certains chansons de Guillaume de Machaut et de Thibaut de Champagne entre autres). Comme on l'a vu plus haut, le groupe a participé à plusieurs reprises aux stages de musique ancienne de Chapeau-Cornu avec Michel Gentilhomme et Bernard Tétu et Mélusine a pris l'habitude de mêler le cromorne, hautbois ancien et chalemie aux instruments plus populaires comme l'épinette et l'accordéon.

Skowron et les trois membres de Mélusine se rendent vite compte de leur complémentarité. En plus, le thème de la danse ancienne intéresse particulièrement Julien Skowron depuis plusieurs années (il a d'ailleurs écrit un article paru dans la revue "L'éducation musicale" intitulé "Sous les chansons, la danse !"). Les liens qui existent entre de la musique ancienne (musique du Bas-Moyen-Âge et de la Renaissance) et le folk (ou plutôt la musique de tradition orale) sont nombreux :

le caractère modale des mélodies, l'utilisation fréquente de bourdons, les instruments (flûtes à bec et hautbois et même cromorne - dans le folk -, cornemuses, vielles à roue etc.),

les techniques de jeu des instruments à archet (violon vs vièles et rebecs),

la place laissée à l' improvisation,

certains thèmes de chansons (filles à marier, galant éconduit, la belle ou le galant en prison dans une tour etc),

la musique de danse et le type de danse (rondes, branles, carole etc.),

le libre choix des arrangements (permettant d'associer divers instruments et/ou divers types de voix). Le manuscrit de Bayeux, par exemple, qui date de la fin du XVème siècle, comprend de nombreuses chansons qui "ressemblent" à des chansons de tradition orale qui ont été recueillies en milieu rural populaire dès le milieu du XIXème siècle.

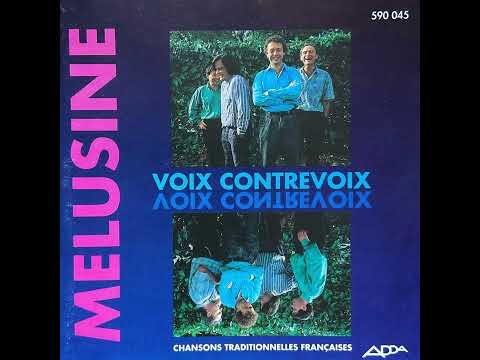

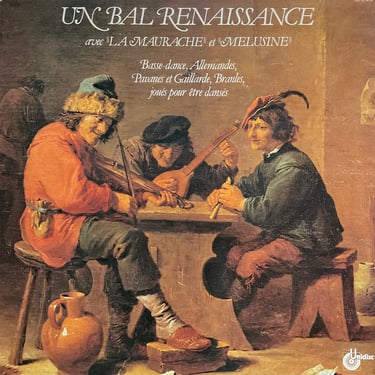

Concerts et disque en collaboration - Mélusine et La Maurache à partir de 1979

Ce travail de collaboration musicale se concrétisera par une série de concerts à la Conciergerie de Paris ainsi qu'à l'enregistrement d'un disque chez Unidisc. L'enregistrement dans les couloirs du Théâtre des Champs-Élysées pour bénéficier de la bonne acoustique ! Le programme des concerts donnés à la conciergerie avait pour titre "Plumes et sautereaux".

Plus d'info et un lien vers une écoute de ce disque ici.

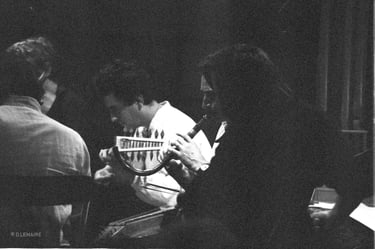

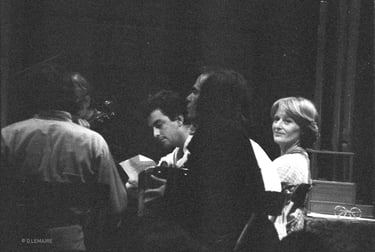

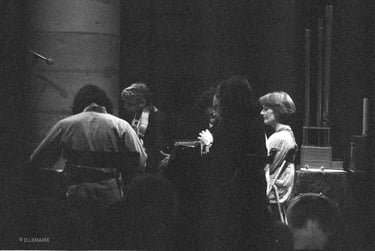

Série de clichés pris par Dominique Lemaire pendant une répétition des concerts à la Conciergerie de Paris - 1981

On reconnaît, outre les trois membres de Mélusine, Julien Skowron, Francisco Orozco, Nicole Robin.

Cliquer sur la première image à gauche pour visionner les photos en diaporama

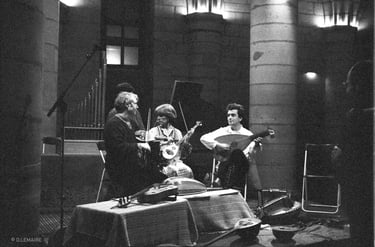

Concert à la Conciergerie de Paris - 1981

À gauche, la Maurache (Julien Skowron, Francisco Orozco, Claudine Prunel, Nicole Robin - Hervé Barreau n'est pas sur ce cliché) - À droite, Mélusine (Yvon Guilcher, Jean-Loup Baly et Jean-François Dutertre) Photo Bernard Prunel.

Stage de Vendôme, 1980. On reconnaît John Wright, Nils Ferber, Yvon Guilcher, Julien Skowron, Francisco Orozco, Catherine Schroeder et Jean-François Dutertre.

Stages de Vendôme 1979 - 1981

1981 Concert dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville de Nancy, Place Stanislas.

Concert à Nancy en le 27 juin 1981 dans les Grands salons de l'hôtel de ville, Place Stanislas `Nancy (le concert était initialement prévu en extérieur, rue Jacquot, mais a été déplacé en dernière minute du fait d'une météo incertaine).

De gauche à droite : Julien Skowron, Francisco Orozco, Hervé Barreau, Yvon Guilcher, Jean-Loup Baly, Jean-François Dutertre

Photo Jean-François Mazet

Photo Jean-François Mazet

Photo Jean-François Mazet

Photo Jean-François Mazet

Cliquer sur la première image à gauche pour visionner les photos en diaporama

Julien Skowron participe à plusieurs disques de Mélusine, à un disque de Jean-François Dutertre et au disque des Lendemains qui dansent.

Lien vers une écoute de ce disque ici.

1988

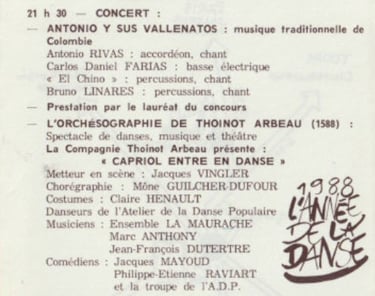

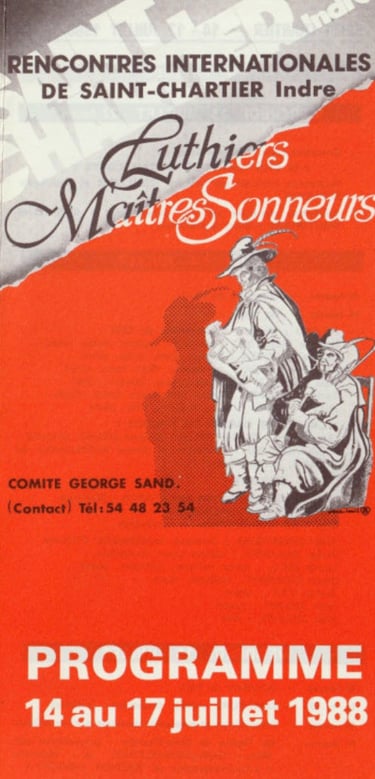

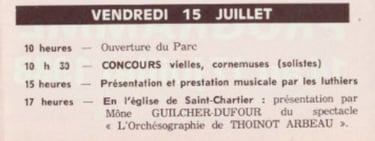

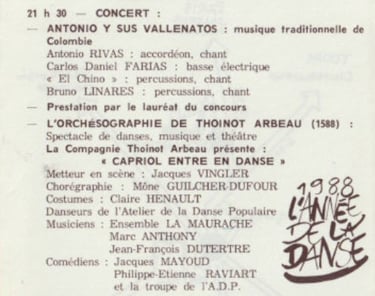

Spectacle "Capriol entre en danse" écrit par Yvon Guilcher, pour les 500 ans de la publication de l'Orchésographie, musique assurée par l'ensemble La Maurache

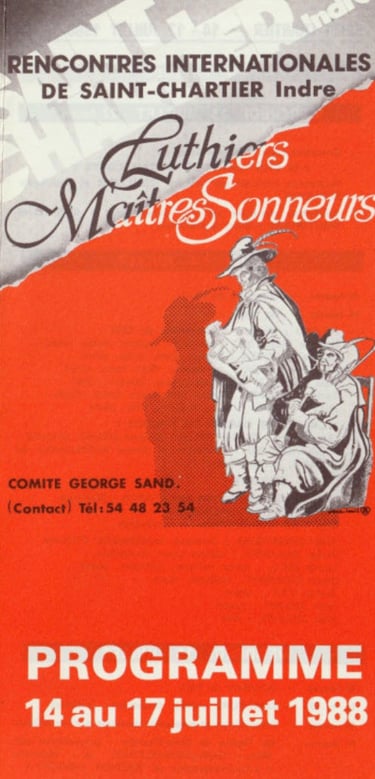

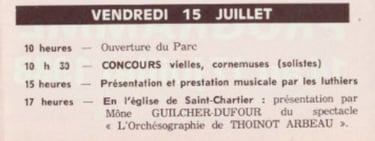

Jean-Loup Baly ne participe pas à ce projet. L'ensemble a Maurache est composé pour ce spectacle de Julien Skowron, Hervé Barreau et Kleber Besson. Ce spectacle est d'abord donné à Langres, puis au festival de St Chartier, et enfin à Grenoble. Les costumes et l'affiche sont dessinés par Claire Hénault.

Extrait du programme de St Chartier de 1988 - extraits du site http://musette.free.fr/stchart/stchartier.htm - cliquer sur l'image pour voir les trois extraits.

Extrait du spectacle "Capriol entre en danse"

On voit l'ensemble La Maurache en arrière plan. Les deux vielleux sont Marc Anthony et Jean-François Dutertre. On reconnait Yvon Guilcher parmi les danseurs.

Une interview de René Zosso réalisée en 2013, à lire ici.

Une interview de Julien Skowron réalisée en 2009, à lire ici.

Polyphonies vocales

Ce site est en cours de construction... patience !

Les polyphonies vocales sont très présentes dans le répertoire de Mélusine. Elles sont parfois accompagnées d'instruments mais ce sont surtout celles interprétées a capella qui sont devenues au fil du temps l'une des marques de fabrique du groupe Mélusine. Elles sont présentes dans le répertoire du groupe depuis l'origine.

Les Escholiers 1967-1970

Le seul enregistrement du groupe "pré-Mélusine" Les Escholiers est justement l'une de ces polyphonies, à trois voix sans accompagnement, il s'agit de "della la rivière", une chanson du XVème siècle.

della la rivière

L'envie de pratiquer ce type d'arrangement vocal vient de Jean-François Dutertre qui, vers la fin des années 1960, écoutait le groupe anglais "Les Watersons".

L'influence des Watersons est assez évidente, mais il y a aussi des influences de polyphonies non francophones (polyphonies corses, du Béarn, et d'autres régions du monde (Sardaigne, Polynésie etc.) que Jean-François Dutertre a pu entendre durant son activité de phonothécaire au musée de l'Homme à Paris. À l'exception de la Savoie, du Béarn et de la Corse, la polyphonie vocale en milieu traditionnel rural n'était pas pratiquée en France. Elle ne l'était en tout cas jamais sur des chansons chantées en français. Ces chansons traditionnelles étaient en effet chantées dans l'immense majorité des cas sans accompagnement instrumental et en monodie, le plus souvent par une seule personne.. Quand elles étaient chantées en groupe, c'était toujours à l'unisson (ou à l'octave).

The Greenland Whale Fishery

The Broom of Cowdenknowes

Jean-François Dutertre et Jean-Loup Baly chantaient parfois en duo, Jean-Loup faisant alors une deuxième voix sur la ligne mélodique de Jean-François. Après la fin du groupe Les Escholiers, ils ont aussi tourné en trio avec Daniel Benhaim et leurs programme incluait des polyphonies vocales, notamment :

Buvons un coup buvons en deux

Hopnoré mon enfant

C'est aujourd'hui le premier d'avril

Buvons un coup buvons en deux

Trio Dutertre, Baly et Dany (Daniel Benhaïm) - 1971-1972

Jean-Loup Baly et Jean-François Dutertre à l'E.R.A de Genève en 1971

Mélusine (Dutertre, Baly, Regef, Parrenin) 1973-1974

La jolie vigne

C'est aujourd'hui le premier d'avril

On peut entendre ici la chanson "C'est aujourd'hui le premier d'avril" chantée par Jean Pirot, chanteur traditionnel berrichon, enregistré par Roger Pearron, suivie de la version en polyphonie par Mélusine (Dutertre, Baly, Regef, Parrenin).

Les polyphonies sont créées à l'oreille, rien n'est écrit. Il ne s'agit pas d'harmonisation de type classique, verticale, mais plutôt horizontale, comme une sorte de contrepoint : chaque voix a une mélodie propre et se marie aux autres. À l'écoute de la plupart des polyphonies mélusiniennes, il est presqu'impossible de déterminer laquelle des voix correspond à la mélodie d'origine de la chanson. Il ne s'agit pas d'harmonisation au sens "choral", progression d'accords "verticaux", selon les principes des règles de l'harmonie développées par la musique savante depuis le XVIIIème siècle, mais plutôt une superposition de mélodies "note contre note", le plus souvent syllabiques, qui se développent horizontalement en se mêlant les unes aux autres. Les consonnances d'octave, de quarte et de quinte se retrouvent souvent au début et à la fin des phrases. C'est précisément le principe des premières polyphonies vocales médiévales. Les polyphonies de Mélusine se rapprochent en effet beaucoup de ce qui se pratiquait au haut moyen-âge et à la Renaissance, et qu'on peut par exemple trouver dans le livre Vermeil de Montserrat et dans les oeuvres d'Adam de la Halle (notamment ses rondeaux) ou encore, pour la Renaissance, dans certaines "bicinia" comme celles de Claudin de Sermisy ou Roland de Lassus (même si ces dernières sont souvent plus mélismatqiues que syllabiques). Rien d'étonnant donc à ce que le groupe Mélusine se soit fortement intéressé à la musique médiévale à partir de la deuxième moitié des années 1970.

Mélusine (Dutertre, Baly, Guilcher) 1974-1981

Photos Dominique Lemaire

Cliquer sur les photos pour voir les photos en format original en diaporama

Le roi Renaud

Le matin au point du jour

La peronnelle

Buvons tous à pleins verres

D'où reviens-tu mon fils Jacques ?

L'autre ce jour

Bon vin

Les métamorphoses

Nanette

Le prince Eugène

Les chemins de la guerre

La surveille de mes noces

Mon père était bûcheron

Chambrière

La valet-maître

Si je perdais mon ami

Qui belles amours a

Pourquoi disiez-vous hola ?

Le meurtre dans le bois

Hélas mon ami Jacques

L'autre ce jour

La Péronelle

Le roi Renaud

La surveille de mes noces

Le prince Eugène

Le meurtre dans le bois

Mélusine (Dutertre, Baly, Guilcher, Mayoud) 1981-1995

L'amuseur de filles

Buvons un coup

La passion

Nous sommes quatre compagnons

La peronnelle

Le matin au point du jour

Le meurtre dans le bois

La surveille de mes noces

Le serpent verde

Le pommier miraculeux

la femme au sarrasin

le roi Renaud

Un groupe résolument acoustique

Mélusine est resté depuis les débuts jusqu'à la fin un groupe pratiquant une musique exclusivement acoustique. Les groupes Malicorne (dès sa création) et La Bamboche (vers 1978) ont quant-à-eux opté pour un mélange d'instruments (guitares et basses électriques, batterie etc.) qui les rapprochaient plus de la mouvance pop rock. Yvon Guilcher, en 1981, explique rapidement le choix de Mélusine de rester résolument acoustique, dans ce petit extrait d'une émission de France Culture diffusée en janvier 1981 (huit émissions en tout, "Renaissance de la musique traditionnelle").

Épinettes jouées à l'archet et en arpèges

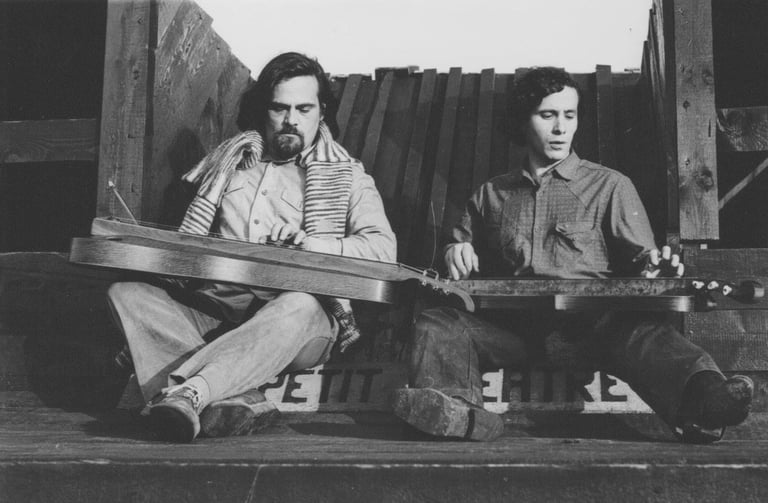

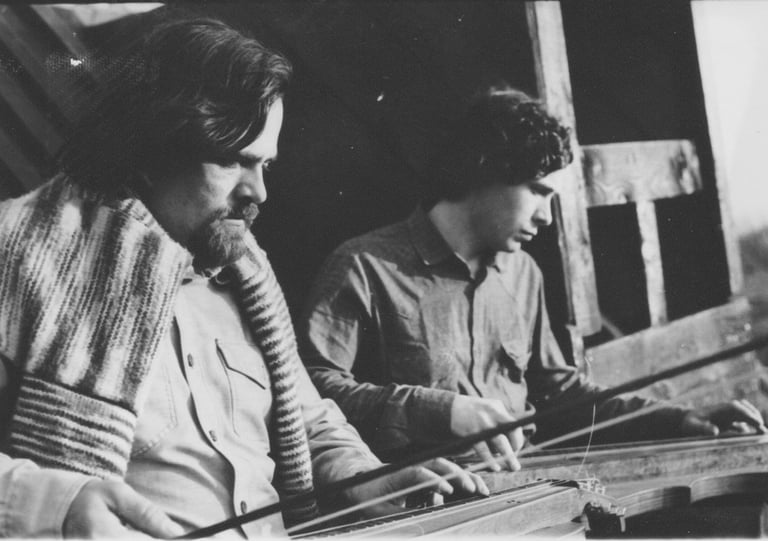

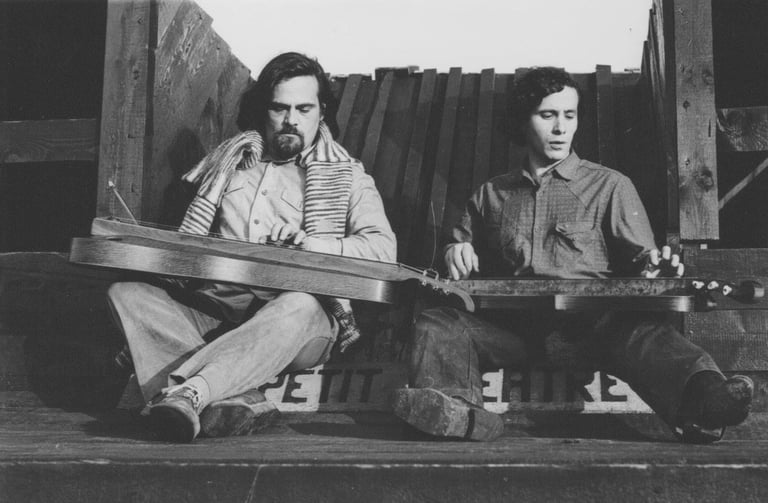

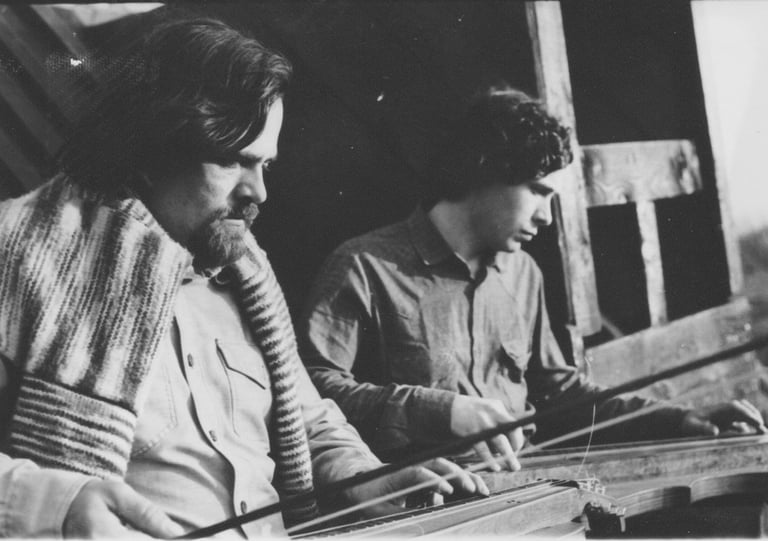

Jean-Loup Baly et Jean-François Dutertre au festival de Pons début juillet 1973 (photo Dominique Lemaire).

Jean-Loup Baly et Jean-François Dutertre sont les pionniers de l'utilisation de l'épinette des Vosges dans le folk. Après des enquêtes dans les Vosges et la fabrication d'instruments modifiés pour les besoins du chant (voir à ce sujet le site entièrement consacré à cet instrument et notamment sur son utilisation dans le folk ici sur le site https://epinettesetcetera.com/), Jean-Loup s'intéresse à toutes les possibilités d'utilisation de cet instrument dont celle qui avait cours de façon traditionnelle en Islande : la mise en vibration des cordes en les frottant avec un archet. Jean-François développe rapidement de son côté un jeu délicat en arpèges. Ils prennent assez vite l'habitude d'associer ces deux types de jeux particuliers. Le timbre un peu rugueux de l'épinette jouée à l'archet et la sonorité cristalline du jeu en arpèges se marient très bien au chant et ou à la flûte à bec. Le premier titre utilisant cet arrangement spécifique est "le tueur de femmes" qui se trouve dans le disque "Spécial instrumental, l'épinette des Vosges" sorti en 1974 au Chant du Monde. Cette combinaison des deux types de jeu était

Jean-Loup Baly et Jean-François Dutertre lors d'un stage à Zuydcoote en 1981 (photo Carine Leininger).

Dessin de Jean-François Mazet, 2024

Cliquer sur les photos pour voir les photos en diaporama

Que faire s'amour me laisse ? 1985

La belle est en prison d'amour 1976

Marie je crains pour notre voyage - 1981

Marianson - 1975

Douce dame jolie - 1979

Douce dame jolie

Transmission par les stages

Stage d'épinette à Gérardmer en août 1976, extrait du journal télévisié (Lorraine soir) de France 3 Lorraine.

Mélusine, fidèle à la tradition du folk club Le Bourdon, a, depuis l'origine du groupe et jusqu'à la fin, proposé et animé différents stages de pratique instrumentale, en particulier autour de l'épinette, de la vielle, du chant (ballade, polyphonies, chants à répondre et à danser) et de la danse (traditionnelle ou ancienne). L'épinette et la danse en particulier sont très liées au groupe qui a joué un rôle capital dans leur renouveau et diffusion dans le folk. Les stages de la MCL (Maison de la Culture et des Loisirs) de Gérardmer dans les Vosges (avec Jean-Paul Seclet comme directeur) ont été très importants et ont eu une grande popularité à partir du milieu des années 1970 et ce pendant une dizaine d'années. Cette activité de transmission de l'interprétation des chansons et musiques traditionnelles et de la pratique instrumentale associée est bien montré dans le court-métrage "Balade" réalisé par Pierre-Marie Goulet en 1978, voir ci-dessous :

Stage de chant sur les ballades françaises, par Jean-François Dutertre à Paris en 1987 (enregistrement amateur d'une des participantes) :

00:00 Marianson

00:35 La blanche biche

04:40 La fille du roi Loys

10:30 Germine

17:31 La femme du Sarrasin

25:35 La Porcheronne

39:05 Mélodie de la porcheronne (texte différent) par un chanteur traditionnel (non identifié).

[La photo d'illustration ne correspond pas au stage de Paris mais à un stage similaire que Jean-François Dutertre a animé à Zuycoote en 1981]

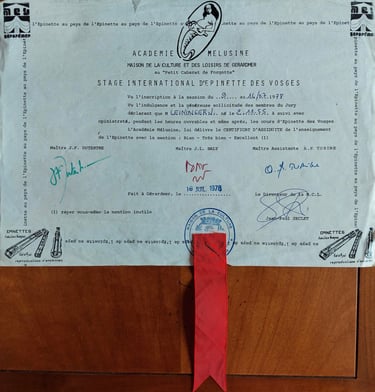

Diplôme remis aux stagiaires des stages d'épinettes à Gérardmer - Colletion Jacques Leininger.

Stage de danse de Gérardmer en 1982, animé entre autres par Yvon Guilcher.

Le partage et la transmission sont l'essence du mouvement folk et le travail de Mélusine s'est toujours inscrit dans cette démarche. Voici un petit résumé sonore - par Yvon Guilcher et Jean-François Dutertre (extrait d'une série de huit émissions intitulée "Renaissance de la musique traditionnelle" sur France Culture en janvier 1981 ).